![]()

Stonewell氏は、1989-1996年の7年間家族4人と犬一匹を連れだって欧州ベルギーに駐在した。それ以来どっぷりとワイン漬けになり、小原庄助さんのようにさすがに朝は飲まないがとりわけ夕食には程々に嗜む。それが健康の最大の秘訣だと一人確信している。

ここではワインに纏わるいろいろの情報や味わいの体験談などを取り上げてみたい。

2020年2月23日 DF同好会ニュース掲載

コロナ禍が猛威を振るい例会の開催が先行き不透明感を増している中、今後のDFWCの運営を巡るオンライン幹事会を初めての試みとして開催した。

1.幹事役の改選(敬称略)

1.幹事役の改選(敬称略)筆者(石井)が最近愉しんだテーブルワイン3種を席上紹介。

いずれも¥1,400~¥2,000程度の価格帯のワイン。

コロナ禍の収束が見通せない中、リアルの例会に替わるオンライン・ワイン会(DFOW)開催を試みたい。

2020年12月20日 掲載

DFWC例会は今回を以て遂に76回を数え、すっかり定着した椿山荘を舞台に多数の参加者が集合する開催に漕ぎつけた。

コロナ禍が猛威を振るい、巷では多人数を集めた宴会の自粛気運が高まる中で、当初は10名以下に参加を抑制する少人数会合を予定したが、結果的には21名もの多数の参加を得た。万全の感染防止策を実施する椿山荘を舞台に、宴会の運営にも細心の注意を払う企画がDFWCメンバーの理解と協力を得る結果になったが、まさに薄氷を踏む思いであった。

この度初めて利用した椿山荘「バンブールーム」は、通常は着席ベースにて90名の収容人数が可能な大広間で、21名の参加にて”Physical distance”を十二分に確保した着席形式とした。懸念されたコロナによるクラスター感染もなく、大過なく会を終えることができたことは幸いであった。

開宴前に挨拶程度の交流(全員マスク着用)着席して開宴(円卓に3~4名)

通常は、開宴前にAperitifと称して発泡ワインを片手にカナッペを食しながらの懇談の場を設けたが、今回はそれを省いて直ちに着席して開宴した。コロナ禍を取り巻く現今の情勢は増々厳しくなり、本例会のような大きな宴会を催すことは当分自粛することに致したい。

(左:「Loire/Alsaceワイン産地」クリック⇒PDF)

◇ ◇ ◇

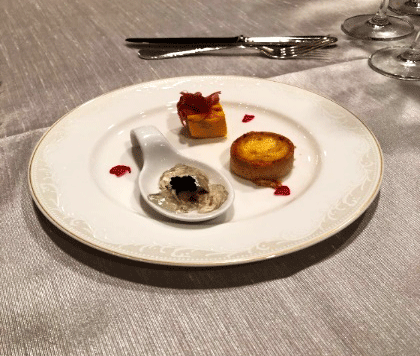

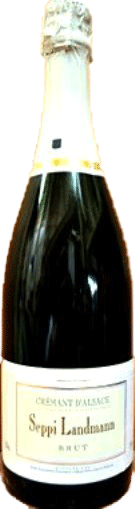

カナッペには発泡ワイン「クレマン・ダルザス」を合わせた。

発泡ワインは27年熟成のバックヴィンテージという謳い文句だが、味わいは泥臭く違和感があった。此の点を椿山荘の織田ソムリエに指摘すると丁寧な解説を頂戴した(参照:コメント「III.織林ソムリエ(椿山荘)」)。

左:「カナッペ」/ 右:発泡ワイン ”Cremant d’Alsace”

フォアグラには貴腐ワインを合わせるのが定番なので、今回これを実践したところ好評を博した。

左:「フォアグラとイチジクのコンフィ」/ 右:貴腐ワイン”Coteaux du Layon Chateau du Breuil 1985”

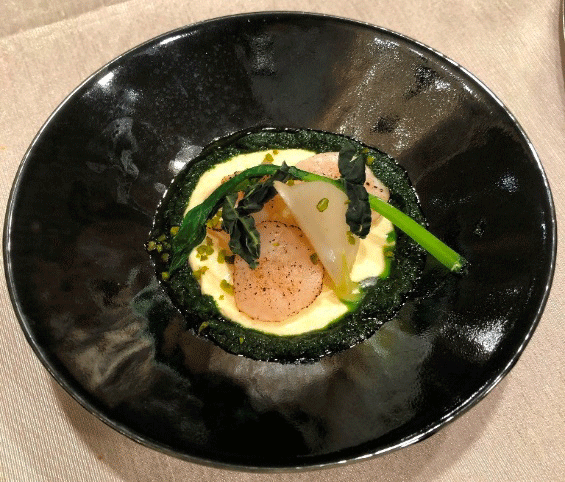

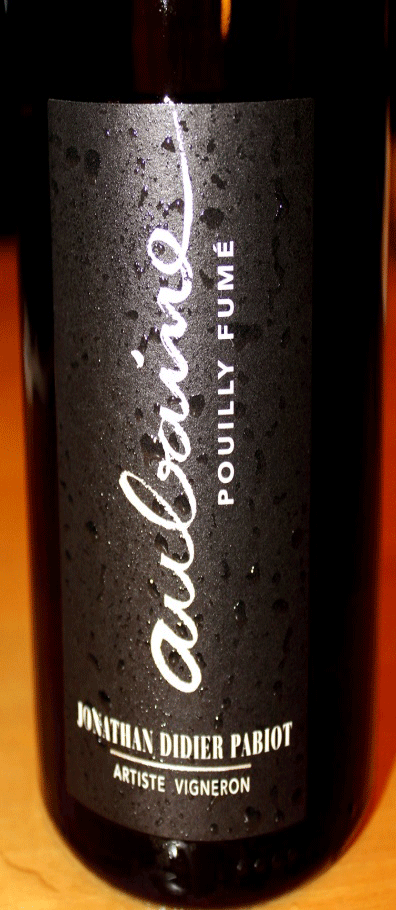

「鱈とホタテのナント風」に「プイィ・フュメ・オーベーヌ」を合わせた。

このワインはスモーキーなクリンティ香(火打石の香り)が特徴といわれるが、実際には感じられなかった。抜栓した時が勝負かも知れない。

左:「鱈とホタテのナント風」/ 右:白ワイン”Pouilly Fume Aubaine 2017”

「牛ロースのロティー」はローストビーフ風の味わいで、冷たいよりは温かい方が赤ワインとの相性がベターであったか。

赤ワイン2種は、個人的には特徴を十分味わえず、織田ソムリエの教えを享受致したい(参照:コメント「III.織林ソムリエ(椿山荘)」)。

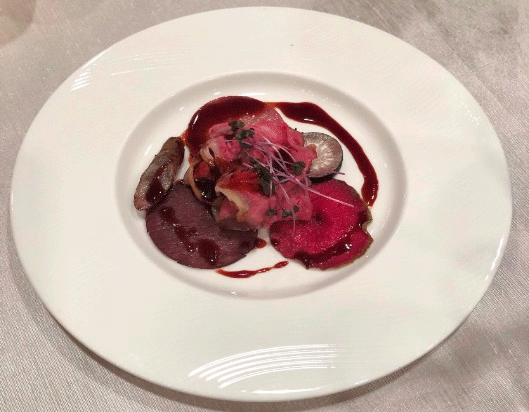

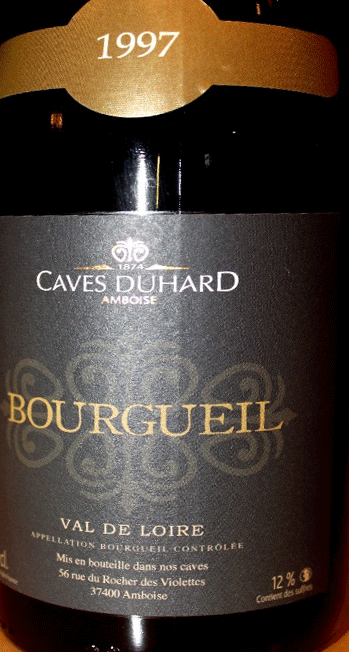

左:「牛ロースのロティー」/ 右:赤ワイン “Borgueil Caves Duhard 1997”

赤ワイン “ Alsace St-Hippolyte Rouge 2018“

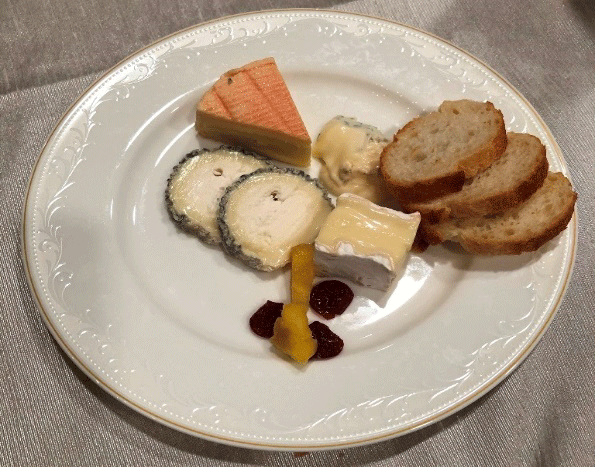

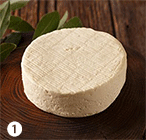

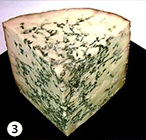

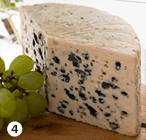

チーズは4種を提供、ロワールの発泡ワイン「クレマン・ド・ロワール」に合わせたが、上記赤ワインや白ワインを少しづつ残して味わうのも楽しいものであった。

① 「マンステール」;仏産、牛乳製ウオッシュタイプ、アルザスの独国境で造られる。

② 「サント・モール・ド・トレーヌ」;仏産、典型的なロワールのシェーヴル、山羊乳。

③ 「ゴルゴンゾーラ・ドルチェ」; 伊産でクリーミー、マイルド。

④ 「ブリー・ド・モー」; 仏産、牛乳製白カビタイプ

左:「チーズ4種」/ 右:発泡ワイン “ Cremant de Loire Quadrille“

今回もDFWC切ってのワイン通今井さんはじめ数名のメンバーから講評・感想を頂戴したので、

こちらの「コメント」にて紹介致したい。

◇ ◇ ◇

(文責 石井勝巳)

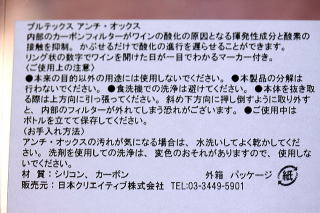

Wine Stopper

Wine Stopper

Pulltex社(スペイン)のワインストッパーを入手、重宝している。

簡単に抜き差しできて、ワインの酸化の進行を遅らせることができるというもの。

使用中はボトルを立てて保存することが原則なので、ワインセラーに寝かせられないのが難点。

|

左がプルテックス・アンチオックス。 右2つはシャンパーニュ・ストッパー。 |

|

ボトルに簡単に被せる |

|

説明書き |

2020年9月26日 DF同好会ニュース掲載

昨年12月にDFWC(DFワイン会)を開催して以来コロナ禍の影響で延期を重ねてきた例会を、この度久しぶりに開催した。

参加者は13名と少人数に止まったが、通常は30名の収容人数が可能な椿山荘「ポプラルーム」にて、”Physical distance”を十二分に確保した着席形式とした。懸念されたコロナによるクラスター感染もなく、大過なく会を終えることができたことは幸いであった。

今年初開催を予定した折に椿山荘に納入されたワインが長期に亘り在庫となっていたのをこの際一掃する試みとして、13本を対象に「ワイン頒布会」を併せて実施した。

事前予約を実施したところ一部の参加メンバーだけで全て完売、当日はワインバッグを用意して手渡し頒布会を成功裡に終えることができた。

|

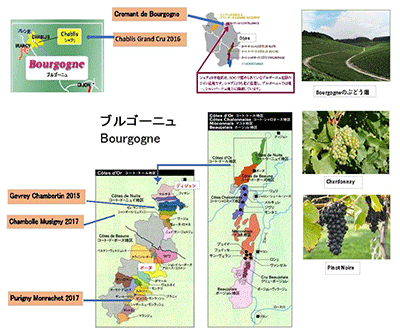

| Bourgogne の Wine Map(画像クリック⇒PDF) |

石井ワイン同好会会長の御勇断を得て、久々に椿山荘にて「9月例会」ができましたが、本日9月10日の東京都による15日での飲食店時短営業撤回の動きを先取りするような、元気な会となりました。

今回はブルゴーニュワイン特集とのことで、椿山荘の定評あるフレンチに石井さんの選択による発泡2種、白2種、赤2種が提供されました。どのワインもそれぞれの性格がしっかりとした素晴らしいものでしたが、白ワイン好きの私には、ガエル&ジェロームムニエの手になる2017年ものビュリニー・モンラッシェを口に含んだ時の清涼感は、空調万全とはいえ、ヨーロッパに比較して多湿な会場の空気をも忘れさせるものでした。2011年創業という超新蔵ですが、ジェロームはそれまでに50社以上のワイナリーでエノロゴとして製造現場指導を行って来た人だけに、その技術と目標値の高さは絶賛されます。口に含むと、最初は非常に軽く舌を通過しますが、その後にこのワインの特徴であるミネラル感がググっと喉を刺激します。2017年にして、これだけの味の厚さを感じさせる白ワインはそうないです。私が愛しているイタリアワインに、この種のバランスを求めるとすると、フリウリ・べネツイア・ジュリア州の樽熟ワインかなと思いますが、やはり清涼感において、このモンラッシェは秀でています。石井さんが強調されているチーズには、今回このワインが最も合っていたと言えます。青カビ系チーズの好きな私としては、提供されたロックフォール、スチルトンは垂涎もの、ここだけの話ですが、一度で食べきるのは惜しく、少々自宅に持ち帰ってしまいました。

菅原さんのショートスピーチ |

これだけ豪華な6種の銘醸ワインを手に入れ、一人で一度に楽しむことは、肉体的・経済的限界からちょっと不可能です。ワインにあった料理をシェフと相談しつつ、一銘柄ワングラスで全種類を味わうワイン会は、ワイン好きには堪えられない贅沢です。

参加された段谷DF新代表から同好会の重要性を強調される話がありましたが、まさにこのDFWCこそ、同好会としてのメリットを感じられる、非常にDFらしい会だと感じました。

◇ ◇ ◇

大変素晴らしいワイン会を開くことができたとのこと羨ましい限りです。ブルゴーニュ・ワインという極めて高価格帯のワインを揃えての料理を担当された椿山荘のシェフもさぞかし苦労されたでしょう。クレマン、白、赤各々2種類と誠に豪華でしたね。しかもブルゴーニュの3大白ワイン(ムルソー、サシャーヌ&ピュリニー・モンラッシェ)の内2地帯に関連した造り手を含めての選別と産地コート・ドニュイの中で互いに近いながら微妙に風味と味わいが異なる赤を取り合わせるなど興味深いところです。産地のH.ジョンソン評価ではジュヴレ・シャンベルタンが3星のところシャンボール・ムジニーが4星ですが、皆様どう評価されたでしょうか。勿論、造り手による違いの方が大きいかもしれません。2017年ヴィンテージは大変よい年でした。一昨年アンプリムールで買い溜めしたのはそのせいです。菅原さんご指摘のフリウリ・べネツイア・ジュリアは偶々昨晩一人寂しく飲んでいました。

|

|

| (左)窓外の緑の木立を眺望する椿山荘 ポプラルームでの 「テーブルセッティング」 (右)食前にはマスク着用で懇談 |

|

開宴に先立って立食形式で

いつもと異なる形式に若干戸惑う雰囲気であったが、コロナ禍の最中の感染防止策から已むを得ない措置として理解を求めた。

|

|

数少ない女性ゲストを交えて雰囲気が盛り上がる。大きな丸テーブルに4人掛けで密を避ける。

【カナッペ】

|

|

|

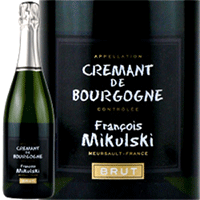

| (左から)サーモンと 生ハムのカナッペ、発泡ワイン”Cremant de Bourgogne Mikulski” | ||

ブルゴーニュの発泡ワインは言わずと知れた「クレマン・ド・ブルゴーニュ」で、シャンパーニュと同じ瓶内二次発酵方式で造られる。

これにカナッペを合わせて着席形式の Aperitif として開宴した。

オードブル(1)

|

|

|

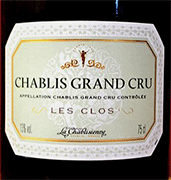

| (左から)「フォアグラのメダイヨンと葡萄のコンフィ」、白ワイン”Chablis Grand Cru 2016” | ||

オードブルの第1弾はフォアグラを厚みのある切り身にした所謂「メダイヨン」と葡萄のコンフィで、これに力強い究極辛口のシャブリ・グラン・クリュが絶妙な取り合わせとして味わえた。

オードブル(2)

|

|

|

| (左から)「イサキ・ヴェルデソース」、白ワイン”Purigny Monrachet 1er Cru 2017” | ||

オードブルの第2弾は「イサキ」が登場、これにブルゴーニュで世界最高峰の辛口白ワインの代名詞「シャルドネ」で造られたピュリニ・モンラッシェを合わせた。

モンラッシェの適度な酸味と際立つミネラル感がイサキと良いマリアージュを醸した。

【肉料理】

|

|

|

| (左から)「ローストビーフの菜園風ビンコットソース」、赤ワイン ”Gevrey Chambertin 2015 “ | ||

|

|

| 赤ワイン “Chambolle Musigny 2017 ” | |

ローストビーフはボリューム満点、日本のフルコース料理が欧米と比べて通常少な目なのに対して意外と思われたが、2種類の赤ワインに合わせるのに圧巻の主役を演じてくれた。

「シャンベルタン」はナポレオンが愛した「ブルゴーニュの王」といわれ、パワフルな男性的な味わいとして定評があり、豊富なタンニンと共にローストビーフとの相性は抜群であった。

一方の「シャンボール」は、ブルゴーニュで最も優美かつ女性的なワインとして知られ、シルキーなタンニンとわずかな酸味がこれまたローストビーフトと軽妙なマリアージュを感じさせた。

チーズ

4種類のチーズに、赤ワイン「シャンボール・ミュジニー」とピノ・ノワール100%の発泡ワイン「クレマン・ド・ブルゴーニュ」を合わせた。勿論、前に提供された白や赤ワインを多少残して合わせてもマリアージュを楽しめる。

椿山荘の提供するチーズは特徴のあるかつボリューム満点で、毎回参加者から好評を博するのが通例となっているが、今回も例外ではなかった。一部の参加者はチーズを特別所望して持ち帰った程である。

|

|

| (左から)豪華なチーズ盛り合わせ、 発泡ワイン “ Cremant de Bourgogne Blanc de Noir “ | |

|

|

|

|

| (左から)① ブリヤ・サヴァラン:仏イル・ド・フランスに産する牛乳製フレッシュタイプチーズ。 とりわけ発泡ワインによく合う。② エポワス:仏ブルゴーニュ地方に産する牛乳製ウオッシュタイプのチーズ。 発泡ワイン、軽めの赤ワインに合う。③ ロックフォール: 仏南部ピレネー地方に産する牛乳製青カビタイプ。フルボディタイプの赤ワイン「ジュヴレ・シャンベルタン」との相性が特によい。④ スチルトン:英国に産する牛乳製青カビタイプ。甘口ワインやフルボディタイプの赤ワインに合う。(画像はいずれもネットより) | |||

◇ ◇ ◇

次回第76回例会は、櫻井三紀夫さんの幹事役の下、来る12月3日(木)に椿山荘「せいふうの間」にて開催される予定である。

以上(文責 石井勝巳)

「ワインをより楽しく飲むために」(PDF)

|

ワイン同好の士として常々ご協力頂いている今井さんから実に分かりやすくかつ簡潔に纏められた資料が提供

されたので、ここに掲載する次第である。

本資料はDF同好会ニュースのワイン同好会「情報コーナー」に既に掲載されている。

ワインの香りについてのアロマ(Aroma)、ブーケ(Bouquet)、そしてグラスを回すスワリング(Swirling)について

初歩入門的な解説がなされ大変有益である。

今回は、メンバーの中でも傑出したワイン通の今井さんからワインについての講評を頂戴したので、筆者のコメント

と共に随所に引用させて頂いた。

今井さんによると、香り(Nose)、口当たり(Palate)、喉越し(Finish)の3要素で5段階評価(★★★★★満点)が下された。

スクリューキャップワイン

天然コルクワインと比較して近年増加傾向にあるスクリュータイプを話題にした。

スクリューは1970年頃から登場、NZ(9割を占める) や豪州産ワインなど第三世界中心に使用される。

スクリューは1970年頃から登場、NZ(9割を占める) や豪州産ワインなど第三世界中心に使用される。

天然コルクワインとの比較は次の通り;

*近年、二酸化炭素を使用し、特殊方法で処理してブショネの発生を防ぐDIAMコルクが登場。

◇ ◇ ◇

スパークリング・ワインについて

スパークリング・ワインについてスパークリング・ワイン(通称泡もの、以下SW)と言えば、先ずはフランスでシャンパン、イタリアではスプマンテと呼ぶことは理解されていましょう。もっとも日本ではSWを何でもシャンパンと言い放っている筋もありますが、明らかな間違いで、この過ちを犯すと外国ではとんでもないことに遭遇しかねません。レストランで事後勘定を見せられて目の玉が飛び出すというように。しかし、何と言いましてもシャンパンが基本で、その製法によるSWが一番美味しいのです。只、どんなに美味しいSWを造ってもシャンパン地域公認のもの以外ではシャンパンという呼称は違法となります。

シャンパンの基はごく普通のワインです。シャンパーニュでは、白葡萄のシャルドネと黒葡萄のピノ・ノワールとピノ・ムニエを原料とします。“なのに何故白いシャンパンとなるか”とう疑問が出ます。ワインの色は葡萄の皮から出ますから、果皮を早期に全て除去すれば白くなるのです。多少時間を置いてから除去するか、僅か残して醸造すればロゼの原料となるのです。赤ワンを混ぜることにより、ロゼを造ることもあります。

原料となる複数種ワイン組合せるのですが、これをアッサンブラージュ(英語の assemble に相当)と言います。出来るだけ優れたワインを集めるという目的から、単数年度の収穫葡萄を使う場合と複数年度の葡萄を使う場合がありますが、前者がヴィンテージ付きとなり、後者がノン・ヴィンテージとなります。出来上がったワインをテーストして選別するのですからいずれも優れたものになりますが、概してヴィンテージ・シャンパンが高価品となるようです。しかし、ノン・ヴィンテージだから劣ると決めつけることは避けるべきでしょう。

次は泡をどうして造るのかとう疑問に答える必要があります。原料たるワインを瓶詰し2次醗酵すると二酸化炭素が発生し瓶内に留まりワインに溶け込むからです。しかし、2次醗酵のためには酵母の他糖分を加える必要がありますから、蔗糖(スクロース)の入ったシロップを加えます(この工程をティラージュと言います)この糖分の量により出来上がりのシャンパンの甘さ、辛さが決まるのです。辛口のものを「ブリュット(brut)」と言います。また正反対の甘口を「ドゥー(doux)」と言い、中間に「ドゥミ・セック(domi-sec)」「セック(sec)」「エクストラ・セック(extra sec)」と次第に辛くなってゆきます。因みにみにキュヴェ(cuvee)という表示がありますが、これは上記のようなアッサンブラージュしたものという意味です。

瓶内発酵しますと酵母が澱に変わりますから、これを取り除かなければいけません。コルクを斜め下に向けて貯蔵し、毎日僅か(8分の1)回転させるのは、澱をコルクに付着させるためです。では付着した澱をどう取り除くのか心配でしょう。大昔は職人が手の技で速やかにコルクを交換したのです。瓶の材質もよくなかったので爆発の危険を伴う作業でした。今では、頭部を凍結させコルクを機械的に取り替えます。この作業をルミュアージュ、機械をジャイロパレットと言います。あとは法律で15か月以上寝かせてから出荷しますが、その期間が長いほど良いと言えます。

一番有名なのは、ドン・ペリニヨン(Dom Perignon)、通称ドンペリでしょうか。昔の映画「プリティ・ウーマン」で大金持ちがコールガールにイチゴを入れて飲ませるとか、「007」シリーズでは「ドクター・ノー」にも登場しましたが、「ゴールドフィンガー」の中で007が“華氏38度(摂氏3度)で保管しなくてはいけない”という興味深いセリフがありました。ドン・ペリニヨンンは、シャンパンを初めて造った僧侶の名ですが、造り手「モエ・エ・シャンドン」の最高級銘柄です。

| ドンペリニヨン |

| モエ・エ・シャンドン社 | ||

筆者はここを訪問し、ナポレオン来訪のため建てた客室でテースティングしたことがあります。国賓を招いてのエリーゼ宮の饗宴や日本の宮中でもよく出されるようです。さほど有名でなくとも評価が高い造り手にルイ・ロデレール(Louis Roederer)があります。そこの「クリスタル」とう銘柄は、18世紀、ルイ・ロデレールのシャンパーニュを寵愛していたロシア皇帝アレクサンドル2 世が、自身の名声を象徴するようにクリスタル製の瓶に詰めたシャンパーニュを所望したことに始まります。ピノ・ノワール60%とシャルドネ40%のアッサンブラージュで時価3万円、このロゼは時価7万円と高価ですが、ブリュット・プルミエは7千円で買えますから試してみる価値があるでしょう。他にも多くの優れた造り手がいますが、これらを全てテースティングしていたら蓄財を使い果たすことになりましょう。

シャンパンの他にSWとして下記のものがあります。

シャンパンと全く同じ製法によりSWで、Cremant de ・・・と産地名を付しています。例えば、クレマンダルザック(Cremant d’Alsace)やクレマン・ド・ブルゴーニュやクレマン・ド・ロワール等です。シャンパンは値段が高いですから、同じ品質でもクレマンを安く買うことが懸命の場合があります。レストランでは、“今日は・・・のクレマンを試してみたい”と言えば大変スマートで、なまじっか無理して安いシャンパンを注文するよりソムリエの受けはよいでしょう。

ムスーとは泡を意味し、AOCもありますが、正に低品質の泡ものです(ですから筆者はシャンパンやクレマンなどを含めすべてを泡ものと呼びたくないのです)その造り方は千差万別で炭酸ガスを注入するというものまであります。

ペティヤンは「パチパチ跳ねる」という意味ですが、泡の量は少なく、普通のワインが口の中で“アレッ!”と-感じる程度のものです。弱発泡性のワインなのです。

イタリアではSWを総称してスプマンテと言います。レストランで食前にスプマンテを注文すると、特にグラスの場合は、黙って持ってきますが、どこの産すらも分かりません。高価なレストラン、例えばフィレンツエの「エノテカ・ピンキオーリ」などでは、アスティ、フランチャコルタ、それともプロセッコかと問い質してきます。はじめから、いずれかを指定するほうが受けがよいでしょう。正しくこの3つがイタリアを代表するSWなのです。

ピエモンテ州にある産地名。DOCGでも評価は比較的低い。H. ジョンソン3星(満点4)葡萄品種はモスカート・ビアンコ。

ロンバルディア州、ミラノに近い地域名。同じくDOCG地区でもH.ジョンソン評価は4星の満点。使用葡萄はシャルドネ、ピノ・ビアンコ、ピノ・ネーロ。安心できる銘柄のひとつベラヴィスタは各々80、19、1%。他に同じく高評価の造り手にバローネ、ピッツィーニなど10社ありますが、決して安いわけではありません。モンテ・ローザなどはコスパがよさそうです。

ヴェネト州。葡萄品種はコネリアーノ、ヴァルドッビアーデネなど。DOC及びDOCG。H.ジョンソン評価は2星でもポピュラーなSWです。筆者も現地に行きましたが美しいところで、昼に夜に、先ずはプロセッコとよく飲みました。

微発砲及び半発泡酒。ラベルには葡萄品種に地名を加えたものが多い。例えば、「モスカート・ダスティ」プロセッコの一部もこの部類に入ります。

天然発泡性ワインで白だけでなく、赤やロゼもあります。また甘口、辛口と種類が豊富です。ランブルスコは一連の葡萄種類、サラミーノ、マラーニ、マエストリ、グラスバロッサ、モンテリッコ等の総称でもあります。そこからできたワインもランブルスコと言います。主たる産地はエミリヤ・ロマーニャ州。

先ず長い伝統のあるスペインでは、エスプモーソ(espumoso)と言いSWのことを意味します。イタリアでのスプマンテに相当します。また、ガヴァ(gava)という呼称があり、特定地域でシャンパンと同じ製法で造るSWを意味します。その多くはカタルーニャ州ペネデス地域で、マカベオ種、パレリャーダ(スペイン語版)種、チャレッロ種を使って生産されます。優れた品質のものでも比較的低価格で、パーティー等で使うには最適でしょう。

最近話題に上っているSWとしてはイングランドがあります。ワインもそうですが、特にSWが好評を受けています。本年4月パリでフランスの専門家を招いて、シャンパンと対比してのブラインド・テ-スティングを行った結果、英国のSWを多くがシャンパンと間違って断定されたり、より美味しいと判定されたそうです。ウエスト・サセックス産の「ナイティンバー(Nyetimber)」というSWが最も好評であったそうです。筆者も在日英国大使館で同地産をよく飲まされますが、シャンパンに勝るとも劣らぬものがあります。値段はそう安くなくともよく売れているようです。

以上

2016.7.26

![]() ワイングッズ

ワイングッズ

Stonewell氏は最近相次いでワイングッズをインターネットを通じて購入したので、ここに紹介致したい。

いずれもワインを一層美味しく飲みたい執念の致すところである。

便利グッズの利用で、この夏の季節にはワインの酒量が増えたようで少々健康面の心配にもなる。

|

「ワインクーラー」 オランダVacu Vin(バキュ バン)製 付属の円筒形保冷剤を冷蔵庫の冷凍室に6時間以上冷却したものを クーラー本体内側に据え、上部からボトルを挿しこむだけの手軽さ。 1時間程度であれば保冷よりはむしろ冷却効果があり、白ワインがきりっと 冷えて美味しくなる。 ちなみに、Stonewell家には水と氷を入れる形式の本格的なワインクーラ- も備えている。こちらは少々改まった席で客をもてなす時に利用する。 また、シャンパーニュやスパークリングワインはボトルが太いので別のワイン クーラーが必要。 |

|

「ワインセーバー」 オランダVacu Vin製 飲み残しのワインを保存するのに手軽で便利。 先ずゴム栓をボトルに挿しこみ、上にポンプを乗せてボトル内部の空気を 抜き真空状態にする。 Stonewell家では、白、赤ワインをそれぞれ一本づつ3回に分けて飲むのが 通例なので、ワインセーバーを2回使って保存する。 勿論、ワインボトルを保管するのはワインセラーに限る。 |

![]() 22th Directforce Wine Club (2009/07/21)

22th Directforce Wine Club (2009/07/21)

Stonewell氏は、"Directforce"(ディレクトフォース)という企業の役員クラスOBを中心とする中間法人のメンバーになって、かれこれ4年が経過した。各メンバーは様々な同好会組織で趣味と実益を兼ねた活動を行い楽しんでいる。

Stonewell氏は、ワインクラブ発足当初から幹事メンバーとして活動している。このワインクラブは、酒好き、とりわけワイン大好き人間が中心になること言うまでもないが、奥深いワイン知識の蓄積を図ろうとする勉学の志が多い。

ワイン会は、東京を舞台に隔月ベースで開催される。サントリー社で永らくワイン事業に携わった役員OB氏が企画・レクチャー役としての中心人物である。今まで仏、伊、西、独、米など主要なワイン生産地のみならず、第3世界の豪州なども含めて、様々なブドウ品種を取り上げて飲み比べてきた。

首題の第22回ワイン会は、去る7月21日に東京目白にあるFour Seasons

Hotel(椿山荘)で開催されたが、今までにも増して圧巻の企画であった。

価格1万円以上の銘醸ワインを味わうとの企画で、Four Seasons

Hotelを舞台にフルコース料理とのマリアージュが最高の雰囲気を盛り上げた。

いずれも甲乙つけ難いグラン・クリュークラス(特級)だが、とりわけ"Chateau Mouton

Rothschild 1998"(赤)は圧巻の一語に尽きるものがあった。